2025/07/29_いんざいの生きもの紹介

- sekisei

- 2025/07/29

第十四回「「カラスウリ」 亀成川を愛する会

秋の里山の楽しみの一つに、秋の実探しがあります。オレンジ色に輝くカラスウリの実は、リースに使うとアクセントとなりますし、枯草色に染まった里山では、ひときわ目をひきます。ですが、花を見たという人は案外少ないのではないでしょうか。

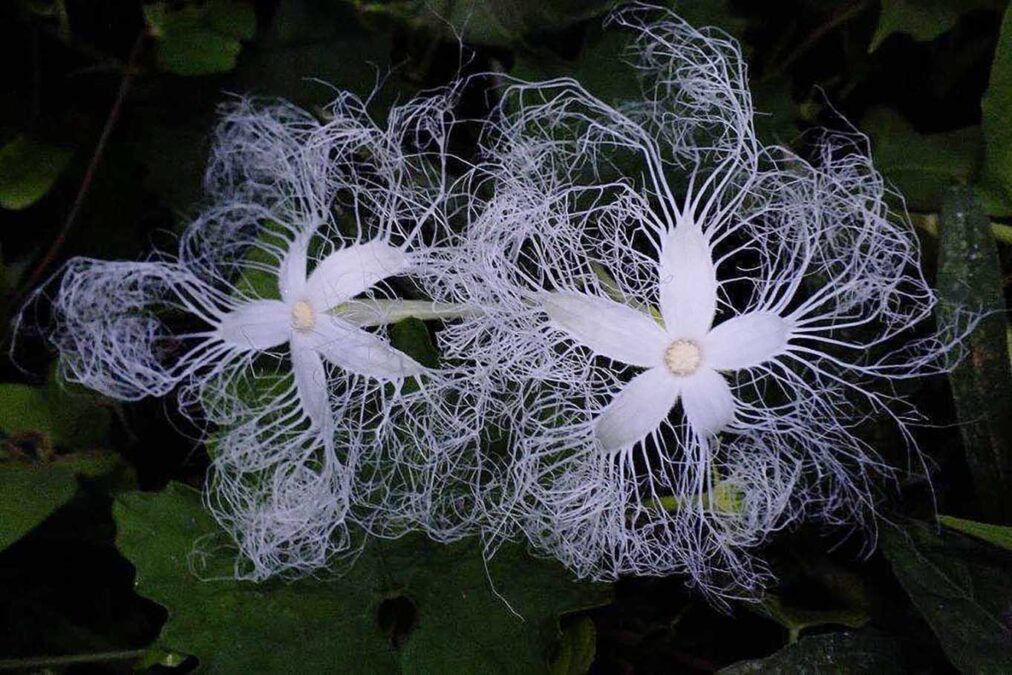

写真は、7月の夕暮れに撮影した雄花。日が暮れてから咲き始め、夜明け前には閉じてしまう一日花です。雌雄異株で、雄株の方がレースの部分が華やかで目立つのは、鳥やトンボやチョウなどと同じです。雌雄異株とは、イチョウの木と同じです。銀杏のなる木が雌株、ならない木が雄株。

名前の由来は、諸説ありますが、唐朱(カラシュ=唐から伝わった朱墨)という説が一番近いような気がします。色もそうですが、冬まで残っている実なので、鳥にはおいしくないのではと推測します。

種は打ち出の小槌に似ているとか、カマキリの顔に見えるとか言います。ぜひ、晩秋の里山で確かめてみてください。谷津の斜面林に壁のように茂って、たくさんの実が見られるところもあります。伸びたツルが垂れ下がって土に入り、そこから根を出して塊根になりますから、種だけでなく、他にも子孫繁栄の手段を持っているのです。

雄花の写真を撮ったのは、カラスウリの花がたくさん見られたホタル観察会の日でした。ちょうど10年前の2015年7月10日の亀成川を愛する会のブログの掲載写真です。その時でも少なくなった生きものに嘆いていましたが、今では、その時さえも昔はよかったの昔語りになりました。

「 長い寒い雨があがり、久しぶりに青空と暑さが戻りました。

今日は、夜の里山生き物調査。カラスウリのお花畑。フクロウ2羽が音もなく飛び交っています。かしましいニホンアマガエルの合唱に、トウキョウダルマガエルが我こそはソリストとばかりに声を上げ、時々、シュレーゲルが割り込みます。通奏低音はケラ。

空には満天とはいかないけれど、ニュータウンでは見られない数の星々。

夏の大三角(ベガ、アルタイル、デネブ)がくっきりすっきり、今日なら、織姫と彦星の逢瀬もかなったことでしょう。

そして 地上には点滅する光たち。めっきり少なくなったヘイケという田んぼのホタル。」

写真提供 亀成川を愛する会

- カラスウリ雄花(2015年撮影)

- カラスウリ雄花

- カラスウリの実