2025/08/14_終活 ~「終活」~

- sekisei

- 2025/08/15

最近の「終活」ブームは、日本社会に深い影響を与える現象として注目されています。その背景には、少子高齢化、核家族化、そして新型コロナウイルスの影響など、さまざまな社会的要因が挙げられます。本稿では、終活の現状とその広がり、さらに今後の展望について探ります。

終活ブームの背景と広がり

「終活」という言葉が生まれたのは2009年のことで、「週刊朝日」の特集記事がきっかけです。その後、この言葉は2012年にユーキャン新語・流行語大賞にもノミネートされ、広く認知されるようになりました。当初は「死に向けた準備」としてネガティブな印象を持たれることもありましたが、現在では「今をよりよく生きるための活動」として前向きに捉えられるようになっています。

興味深いのは、終活の取り組みが年齢層を問わず拡大している点です。高齢者だけでなく、40代や50代の層でも関心が高まり、部屋の片付けや不要品の処分といった「身軽に生きるための準備」が注目されています。いわゆる「断捨離」です。

また、SNSやパソコン内のデータ整理、デジタル遺品の管理といった「デジタル終活」の広がりも近年の特徴といえます。

NHKのドラマで、「ひとりでしにたい」というコメディチックなドラマが注目されていますが、このドラマの主人公も、叔母の孤独死を知って、自分の死について考えた番組でした。

終活の意義と変化

最近の終活には、「家族に迷惑をかけたくない」という思いやりの精神が大きく影響しています。核家族化や少子化が進む現代、家族にかかる負担を軽減し、安心して最期を迎えるための準備は多くの人々に共感を呼びます。さらに、「手放す終活」も注目を集めています。先ほどの「断捨離」や持ち家の整理もそうですが、典型的なものは「墓じまい」で、今では家族もいない実家の近くにお墓があっても墓参りにも行けない、宗教や信仰の変化、墓地の維持管理の負担などが要因で増えています。

終活の未来と課題

終活は単なるブームではなく、社会全体の意識を変え続ける動きとなっています。エンディングノートの作成が市役所等で作られて一般化するだけでなく、社会全体が死や老いについてよりオープンに話し合える環境を整えることが必要です。

一方で、終活の具体的な方法やその費用に関する情報が終活という大きなくくりの中で、細分化されておらず、情報不足という課題も指摘されています。

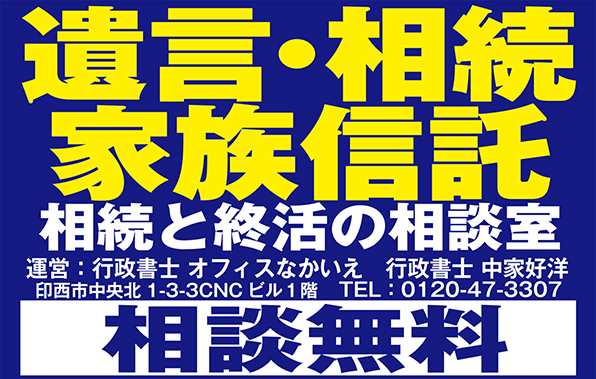

第41回 相続と終活の相談室

行政書士

家族信託専門士 中家 好洋

エンディングノート・家族信託の手引き等資料 プレゼント

0120-47-3307